Si lo comprendes, no es Dios

¿Alguna vez te ha atormentado la fe? ¿Atrapado en una incesante necesidad de respuestas? Durante 10 años, me dediqué a la teología con pasión. Necesitaba saber, saber realmente, que la palabra "Dios" significaba algo.

Al final, mi búsqueda se fue al traste. Quizás como siempre estuvo destinado a suceder.

Y, sin embargo, esa década buscando la comprensión teológica sigue siendo la aventura que define mi vida. Todavía estoy discerniendo qué significa todo esto, esta odisea de buscar, encontrar, perder y, finalmente, recuperar.

Tenía 5 años cuando mi hermano mayor recibió la Primera Comunión. Recuerdo haber curioseado por el santuario después, con mi papá a mi lado.

"Papá", pregunté, "¿Dónde está Dios?"

Dudó, desconcertado: "Bueno, hijo, Dios está en todas partes".

"Ah. ¿Allí?" Señalé una ventana.

"Sí, hijo." Mi papá había elegido su estrategia.

"¿Ahí?" Señalé hacia arriba, al crucifijo.

"Sí, hijo. Ahí también."

¿Cómo era posible? Papá no mentía. Sin embargo, noté su vacilación momentánea y comprendí que mi pregunta, de alguna manera, había traspasado los límites de lo decible.

Con el tiempo, me lancé a buscar respuestas a lo incontestable.

Descubrí las humanidades religiosas durante mi etapa en el instituto. El curso de Grandes Pensadores Católicos del padre Dan Scheidt me expuso a la filosofía, la literatura y la teología católicas. Conocí a Thomas Merton y G.K. Chesterton, la imaginación creativa de Walker Percy y Flannery O'Connor, la sofisticación de los Pensamientos de Pascal y las Confesiones de Agustín.

Lo que más me impactó de las humanidades religiosas fue la convicción de que todas las verdades, en cualquier lugar, eran expresiones de una verdad trascendente en todas partes, y que el cristianismo era una fuerza humanista e integradora que honraba el uso de la razón. La teología, al final, resultó ser una fe en busca de comprensión: veinte siglos de seres humanos contemplando y abriéndose a un misterio revelado.

La década siguiente fue un torbellino de estudios teológicos. Al graduarme de la licenciatura en teología de Notre Dame, iniciar mi master y, de ahí, mi doctorado en teología sistemática (con dos enriquecedores años de docencia entre ambos), amplié mis horizontes intelectuales de maneras que jamás hubiera imaginado. Leí el Nuevo Testamento en griego koiné, admiré las audaces e innovadoras síntesis de los antiguos padres de la iglesia y me sumergí en la doctrina social católica y la teología de la liberación.

Esa época fue un camino intelectual, una aventura de peregrino marcada por los extremos:

maratones de escritura en papel alimentados por bebidas energéticas, quince libros apilados en mi cubículo de estudio de 1,80 m x 1,80 m, gruesos fajos de fichas de griego, latín y alemán. Había cientos, quizá incluso miles, de páginas que leer cada semana, además de cientos de páginas de escritura que entregar cada semestre.

Fue una época principalmente alegre. Sin embargo, a medida que mis conocimientos se profundizaban, también lo hacía mi ansiedad. Sentía que mi búsqueda de respuestas perdía cada vez más. Las preguntas generales que me había planteado se volvían cada vez más microscópicas a medida que la academia me empujaba hacia la especialización. Mientras tanto, la escasez de oportunidades laborales se hacía dolorosamente evidente. En mis pensamientos y comportamiento diarios, comencé a "actuar" académicamente en lugar de buscar la verdad, cuestionándome constantemente como un impostor que no encajaba. Mi pasión se desvanecía, reemplazada por el miedo, el arribismo y el orgullo.

Todo llegó a su punto álgido una tarde de mediados de mayo en la Biblioteca Hesburgh de Notre Dame. Entregué un trabajo que sabía que era fuerte. Pero en lugar de gratificación, solo sentí temor. De joven, mi padre me había dicho que Dios estaba en todas partes. Pero esa tarde, supe que Dios no estaba en ese trabajo. Las palabras que había escrito se sentían vacías. Mi fe —y mi vida— estaban agotadas.

Entregué el trabajo desconsolado y deprimido. Sabía que no podía seguir así.

En los meses siguientes, abandoné el programa y me retiré del mundo académico para recuperarme. Hice un retiro ignaciano de ocho días en Colorado. Con mi director espiritual, imaginé caminar con Jesús sobre las aguas, solo para hundirme en las olas y gritar, acusándolo amargamente de haberme guiado hasta allí. Fue allí donde descubrí que la ternura de Jesús podía soportar incluso mi ira.

Más tarde, viví brevemente en un lugar cuya geografía era tan confusa e inestable como el paisaje de mi mente: la frontera entre Jerusalén y Belén. Allí conocí a muchos cristianos palestinos que me invitaban con frecuencia a su lado de la valla de separación para tomar el té, cenar e incluso jugar al baloncesto. Fue en Belén donde algo cambió: la simple realidad de ser acogido y amado, de recibir hospitalidad genuina, desenredó poco a poco la confusión y el conflicto que había estado cargando.

Y lo más importante, descubrí nuevas prácticas. Hoy visito regularmente la comunidad del Trabajador Católico en Chicago, donde se practican las obras de misericordia a diario. Gran parte de mi conocimiento teológico se ha perdido, pero los Evangelios me han sostenido, en particular las bienaventuranzas.

Si mi historia da testimonio de algo, es de la gran confesión agustiniana: «Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Ti». Pero también se resume en otra máxima agustiniana: «Si lo comprendes, no es Dios». Dios desafía la arrogancia de cualquier intento final de ser comprendido por cualquier concepto humano.

La vida intelectual es algo noble: una tradición transmitida de creyente en creyente para contemplar el misterio revelado. Sin embargo, aunque la fe puede buscar —y de hecho encontrar— la comprensión, esta es incompleta sin la fe. No caminamos en la plenitud de la luz, sino en una oscuridad luminosa.

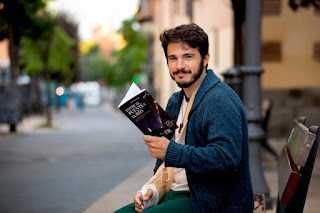

Por Justin Barktus. Traducido del National Catholic Reporter

Comentarios

Publicar un comentario