¿Y si el escepticismo anticientífico y el antirreligioso tuvieran la misma raíz?

En la lucha contra la pandemia de Covid-19, la evidencia científica a favor de la vacunación es abrumadora. Con esto en mente, hay muchas personas que ven en la vacunación universal la única forma de llevar la pandemia a su fin, a menudo invocando el mantra de "seguir la ciencia". Como eslogan, podría parecer que tiene cierto atractivo, pero la evidencia sugiere que, en realidad, no ha sido

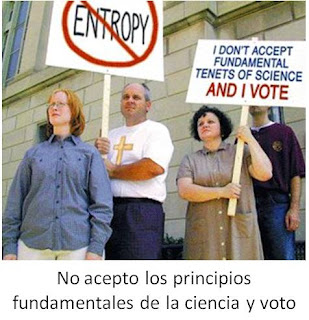

particularmente efectivo en incrementar los porcentajes de vacunación. Después de todo, una parte significativa de la población todavía sigue negándose todavía a vacunarse y es escéptica respecto de la ciencia.

Soy el director del Observatorio Vaticano. Es decir, que soy al mismo tiempo un científico y un cargo de la Iglesia Católica. Estoy familiarizado al mismo tiempo tanto con la autoridad científica como con la clerical. Y aunque estoy absolutamente a favor de la vacunación, también yo encuentro problemática esa frase, "seguir la ciencia". Implica que la autoridad de la ciencia es infalible.

Pero, por supuesto, la ciencia no es infalible. Sí, la vacuna evita la enfermedad a la inmensa mayoría de las personas que la reciben, e incluso en los casos en los que no lo logra reduce sensiblemente su virulencia. Pero las vacunas no son perfectas. Personas completamente vacunadas pueden, y algunas lo hacen, contagiarse de Covid -alguna vez, aunque ciertamente con carácter excepcional, incluso con efectos graves-. Para el escéptico contra las vacunas, el hecho de que tales fallos ocurran sugiere no solo que la vacuna no es perfecta, sino que también da crédito a su creencia de que "seguir la ciencia" ciegamente puede ser peligroso.

Por mucho que odiemos admitirlo, ese miedo a una confianza ciega en la ciencia tiene un punto de verdad. A veces, la "ciencia" está equivocada. Soy científico, y podría nombrar un buen número de artículos que he escrito y que han resultado ser vergonzosamente erróneos. Pero, mas aún, ha habido momentos en nuestra historia en los que "la ciencia" -o al menos la forma de presentarla al público generalista- ha resultado ser no simplemente imperfecta sino horriblemente mala.

Los popularizadores de la idea de la ciencia en el siglo XIX -personas como H.G. Wells, Alexander Graham Bell o el juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes- todos proponían la idea de la eugenesia. Insistían en que podríamos perfeccionar la raza humana eliminando a las personas supuestamente "inferiores". Era una idea tan autoevidente para esas mentes preclaras que cualquiera que se opusiera (incluida la Iglesia) desde fundamentos morales era un peligroso retrógrado.

Como resultado de la aceptación popular de la eugenesia, se estima que 70.000 mujeres, mayoritariamente pertenecientes a minorías, fueron esterilizadas forzosamente en Estados Unidos durante el siglo XX. Tales programas continuaron hasta los años setenta. Y, por supuesto, esa era también la lógica de los campos de exterminio nazis.

De que la ciencia popular estuviese tan equivocada en este caso, ¿se sigue lógicamente que nunca se deba confiar en la ciencia? Obviamente, no. Por una razón: la ciencia al final se corrigió: de hecho, la eugenesia llevaba décadas desacreditada en la comunidad científica cuando por fin se suspendieron los programas de esterilización forzosa. Por supuesto, incluso aunque la ciencia hubiese sido verdadera, la esterilización forzosa habría sido inmoral. Alguien podría argumentar que los villanos en este caso fueron los divulgadores, que sucumbieron a la tentación de promover visiones hipersimplificadas de la ciencia en cuestión. Pero eso no excusa a los científicos que se equivocaron en primer lugar.

Va más lejos que eso. La lucha sobre "seguir la ciencia" es en realidad una lucha sobre la confianza en la autoridad en general. Al final del día, tanto aquellos que promueven la ciencia como aquellos que la desdeñan están buscando certeza en un universo incierto. Es una intolerancia casi calvinista, o cartesiana, del error: el mundo es blanco o negro y "el fallo no es una opción". Tan solo si pudiésemos tener la certeza, nos decimos a nosotros mismos, si tan solo pudiésemos afirmar algo sin duda alguna.

La ironía es que la ciencia misma es un proceso basado en la duda y en el error, y en aprender a partir de analizar los errores pasados. En ciencia, es esencial saber que uno no tiene todas las respuestas: eso es lo que te conduce a trabajar para aprender más y a no darte por satisfecho con lo ya conocido.

Tristemente, sin embargo, no es así como enseñamos ciencia. Al menos en los cursos introductorios -y en cualquier materia, raro es el que pasa alguna vez de los cursos introductorios- el "éxito" en la clase de ciencias consiste en llegar a la misma respuesta que se encuentra en la parte de atrás del libro de texto, o en su cuadernillo de soluciones. Es cierto que resolver esos problemas es probablemente la forma más rápida de introducir al estudiante en un sentido de lo que significa hacer ciencia con éxito. De la misma manera, tienes que aprender a tocar las escalas y los acordes antes de dedicarte a la música. Pero las escalas no son la música y alcanzar la "respuesta" no es ciencia.

Solo te conviertes en un científico cuando puedes mirar a algo que creías comprender y decir: "Eh, aquí falla algo". Hasta que no puedas hacer eso, ni siquiera podrás comenzar a buscar dónde está el error.

En la ciencia, el fallo no es una opción: es un requisito previo.

La duda juega un papel paralelo al de la fe. La escritora Anne Lamott lo resumió perfectamente cuando dijo: "Lo opuesto a la fe no es la duda; lo opuesto a la fe es la certeza". No es solo que si no tuviésemos dudas no necesitaríamos de la fe. También significa que la duda es el conductor esencial que nos hace buscar a Dios y no nos deja satisfechos con la simple aceptación o negación de aquello que nos hicieron aprender cuando éramos niños -como en la ciencia-.

Aceptar la duda, aceptar la inevitabilidad del error, también implica aceptar con tolerancia a los otros incluso cuando se equivocan. Todavía disfruto las historias de H.G.Wells, todavía admiro mucho de lo que Oliver Wendell Holmes hizo al frente de la justicia, y todavía utilizo el teléfono de Alexander Graham Bell, por mucho que aborrezca sus visiones sobre la eugenesia. Puedo aceptar que los héroes a veces también son pecadores, incluso pecadores serios.

La ciencia y la religión parecen estar en conflicto solo si piensas en ambas como libros cerrados de reglas y de hechos, cada una exigiendo una credulidad infalible. Pero eso no es religión: eso es fanatismo. Y eso no es ciencia: eso es cientifismo.

La ciencia no nos da la verdad perfecta. Pero te puede señalar las probabilidades. Confiamos en la vacuna porque incrementa enormemente las probabilidades de no caer enfermos. El problema es que a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho comprender lo que significa la probabilidad, que es lo que explica que casinos y loterías tengan tanto éxito.

Hay una ironía más profunda, por supuesto, que se ve en algunos de los escépticos contra las vacunas. Justo después de decir que son demasiado listos para ser engañados por los expertos, comienzan a automedicarse con alguna sustancia groseramente inapropiada y peligrosa sobre la que han oído algo por internet. El mismo tipo que nos urge a no ser rebaño está al minuto siguiente intentando curarse la Covid con un medicamento autorizado para las ovejas.

¿Por qué confiaría alguien sus vidas a algún sitio que casualmente ha encontrado en internet? ¿Por qué habríamos de rechazar la religión en favor de alguna filosofía que encontremos en una camiseta o en un sobre de café? Deberíamos reconocer la tentación. Es la del gnosticismo, el deseo de abrazar un "conocimiento secreto". Es algo que ha estado entre nosotros desde los tiempos de los Padres de la Iglesia en los siglos II y III y, de hecho, desde que los antiguos griegos desarrollaban ritos esotéricos al margen del paganismo oficial de cada ciudad.

Pero en vez de lanzar piedras a aquellos que caen en esa tentación, tal vez deberíamos mirar qué hemos hecho mal en nuestra forma de enseñar nuestra ciencia y nuestra religión. Si promovemos "seguir la ciencia" con la implicación de que los científicos merecen ser seguidos porque son más inteligentes que tú, ¿no estamos alimentando una falacia peligrosa?

Si tu sentido del merecimiento propio procede de que pensar que eres más inteligente que la persona media, de que eres la persona más inteligente en la sala, entonces surge la gran tentación de no estar nunca de acuerdo con el consenso de la mayoría -de no ser nunca "una oveja"-. Si eres más listo que cualquier otro, entonces debes saber algo que los demás no saben. Y si tus creencias tienen un alto coste -por ejemplo, por lo que te ves obligado a soportar por sostenerlas- entonces puedes verte tan encajado en tu propia posición que nunca podrás admitir estar equivocado.

Y así esta reflexión llega a su raíz: la identificación de la inteligencia o la "listeza" como criterio de superioridad. Ciertamente la historia de la Iglesia debería enseñarnos otra cosa, si tan solo le prestásemos atención. Hubo muchos teólogos de gran refinamiento y cultura en el siglo XIX, muchos de ellos enfrentados entre sí, casi todos ellos llevan mucho tiempo olvidados en la historia de la Iglesia. En cambio, los santos de esa época eran personas como Bernadette, Fracsco de Sales y Teresa de Lisieux, la "pequeña flor". Las personas sencillas que no estaban tan preocupadas por desarrollar grandes ideas teológicas como en experimentar a Dios.

Tratar de comprender el universo, desde la astronomía a la medicina, solo es posible cuando es una respuesta al amor. Depende de amar lo que no es amable; de confiar incluso en lo incierto; de la voluntad de perdonar y de aprender incluso de aquellos que se equivocaron en el pasado; de vivir en la duda mientras aprendemos a confiar.

Después de todo, lo único cierto en la vida es el amor y la misericordia de Dios -y nuestra necesidad de ambas-.

Por Guy Consolmagno, SJ, director del Observatorio Vaticano. Traducido de America Magazine

Comentarios

Publicar un comentario